生命是完全听命于物理世界的摆布,还是能够在一定程度上进行缓冲?越来越多的证据表明,地球是一个能进行自我调节的有机整体。地球上的生命体与自然环境(如大气、海洋、冰川、岩石等)之间存在着复杂的相互作用,地球也由此保持着适度的稳定状态,不会过冷或过热。例如,植物通过光合作用吸收大气中的CO2,释放出O2,并通过蒸腾作用向大气输送水分,从而对温室效应和降水等气候过程形成调节。除了陆地上的高等植物,生活在海洋和淡水中的微小藻类——地球上重要的初级生产者,也具备调节气候的能力,譬如,广泛分布于地球各水体中的藻类通过光合作用释放的O2超过1300亿吨/年。

1 CLAW假说的争议是什么?

过去数十年的研究发现,海洋中的藻类在除了具有固碳、释氧等重要功能外,还能通过释放具有挥发性的有机硫化物,参与气候调节。二甲基硫醚(Dimethyl sulfide,简称DMS,结构如图1所示)就是海洋藻类释放的最重要的有机硫化物之一。DMS十分神奇,微量时是具有牛奶风味的主体,而浓度较高时则产生臭味,是引起水体异味的重要化学物质,在水质管理中备受关注。DMS释放到大气中很快被氧化成硫酸盐,进一步可形成云的凝结核。

图1 二甲基硫醚的化学结构式

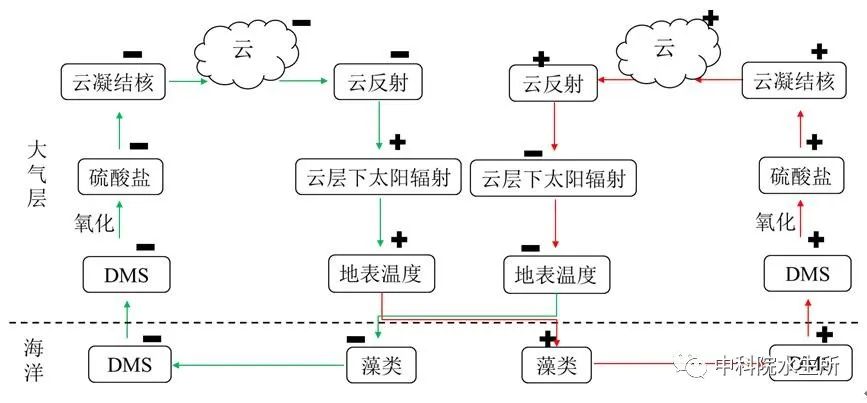

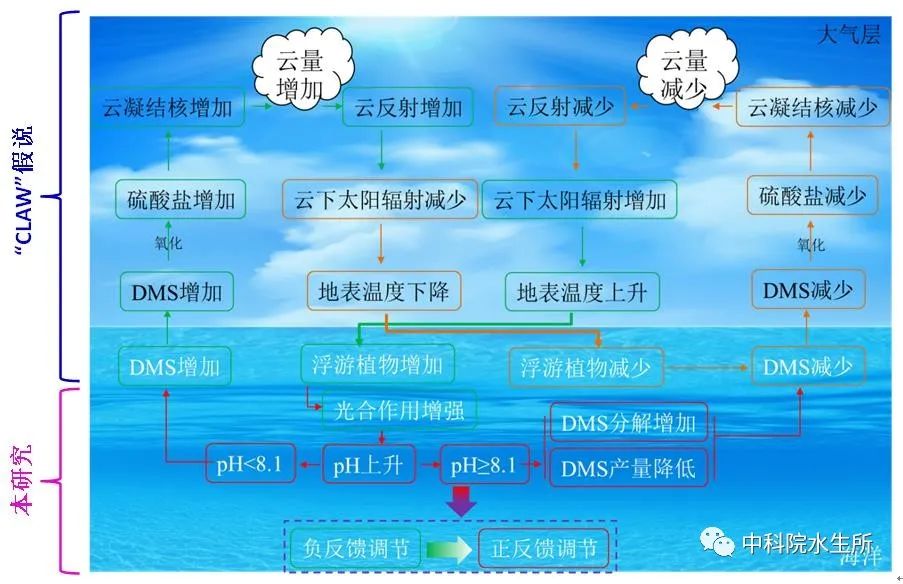

通过野外观测和相关模型的计算表明,由藻类释放到大气中的DMS有2.9×107至3.9×107吨/年(以硫计),这个释放量占全球自然界硫循环通量的一半以上。从海洋藻类释放的DMS能够形成大量云凝结核,进而增加云量,增加云层对太阳辐射的反射,从而降低地表温度,而地表温度的降低则会带来藻类释放DMS量的降低。这一藻类通过释放DMS调节气候的负反馈过程,称之为CLAW假说(图2),由首先提出该学说的4位作者姓氏的第一个字母组合命名(Charlson RJ, Lovelock JE, Andreae MO, Warren SG, Nature 1987)。这种机制被视为阻止全球气候变暖的救星。

图2 藻类通过DMS调节气候的负反馈假说(CLAW假说)示意图

(注:“+”表示浓度或者效应增加;“-”表示浓度或者效应降低)

CLAW假说丰富了人们对藻类参与气候调节的认识,在其提出后的三十多年里,人们开展了大量的研究,这些研究成果又进一步丰富了CLAW假说。例如,对藻类产生DMS的机制已经清晰:藻类首先向水环境释放DMSP(DMS的前体物质),DMSP在微生物的裂解作用下生成DMS。DMS的来源也被证明更加广泛,除了藻类以外,少数潮间带的高等植物、微生物、腔肠动物和大型底栖动物也被观测到可以产生DMSP。在DMS从海洋到大气层的通量以及DMS与大气中的硫酸盐、与云层下太阳辐射的关系等方面也有了重要进展。

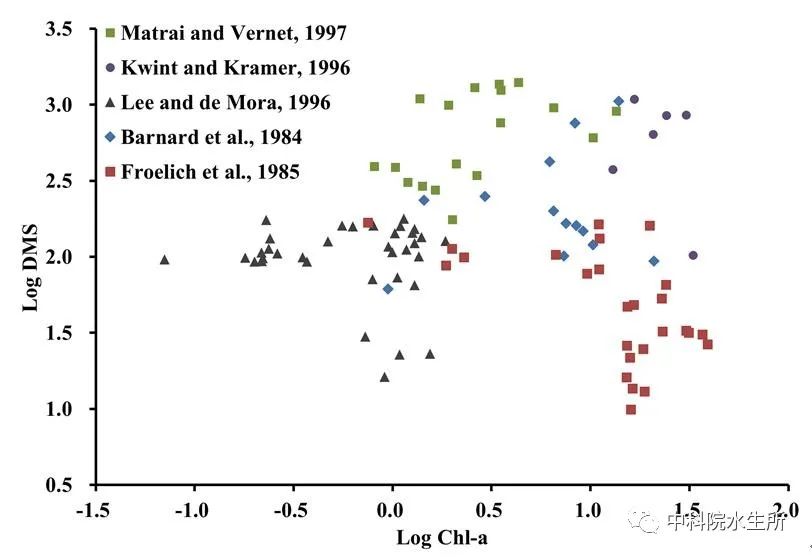

但在CLAW假说被证明的过程中,也出现了较多的争议。主要集中在2个方面:(1)气象学的证据并不能很好地支撑该假说,大气硫酸盐与DMS的良好关系只是在南半球的某些观测点被证实,而大部分区域中大气硫酸盐的主要来源并不是DMS;(2)藻类作为DMS最主要的来源,有些调查结果竟然得出水中DMS浓度与藻类生物量之间不存在关系或者负相关关系(图3),即藻类越多,水体中DMS浓度越低。

图3 以往研究报道的DMS浓度与藻类生物量(叶绿素a,Chl-a)之间的关系:正相关、负相关或不相关

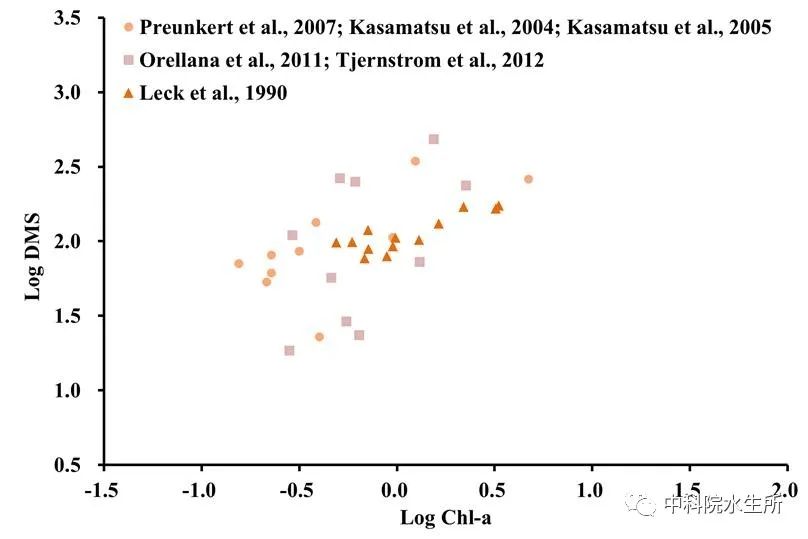

理论上藻类生物量与DMS浓度应该呈现正相关关系,部分研究也证实存在正相关关系(图4),且很多关于DMS通量及空间格局的模型,都是基于DMS与Chl-a之间的线性关系而确定的。因此,水体中DMS浓度与Chl-a之间的关系,不仅关乎DMS的通量、DMS与大气硫酸盐之间的关系,更是CLAW假说成立的基础。

图4 研究报道的DMS与藻类生物量(叶绿素a,Chl-a)之间的正相关关系

2 DMS浓度与Chl-a之间到底应该是什么关系?

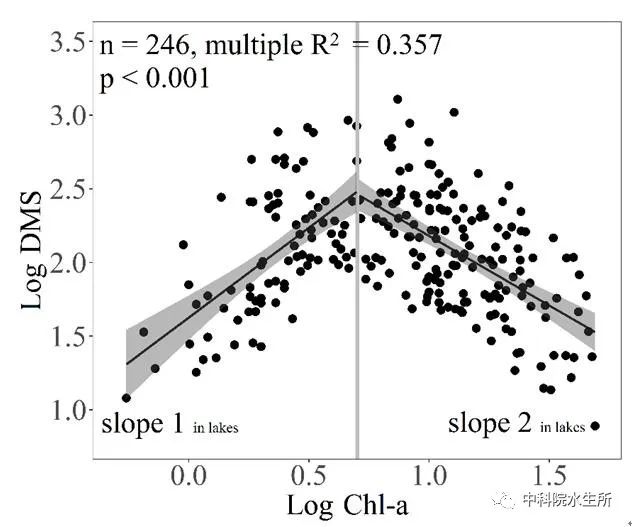

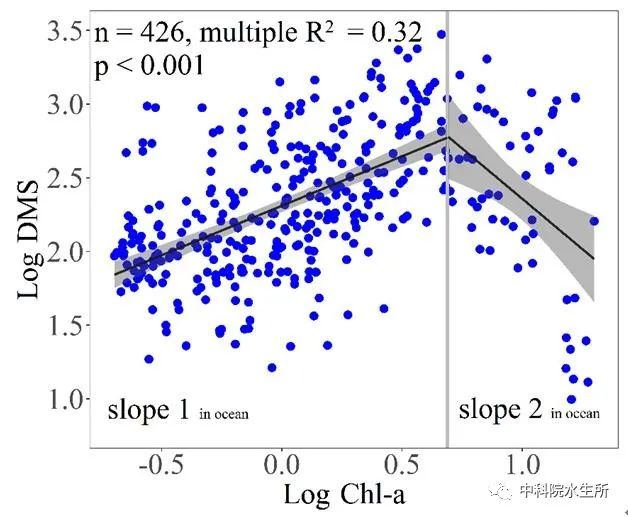

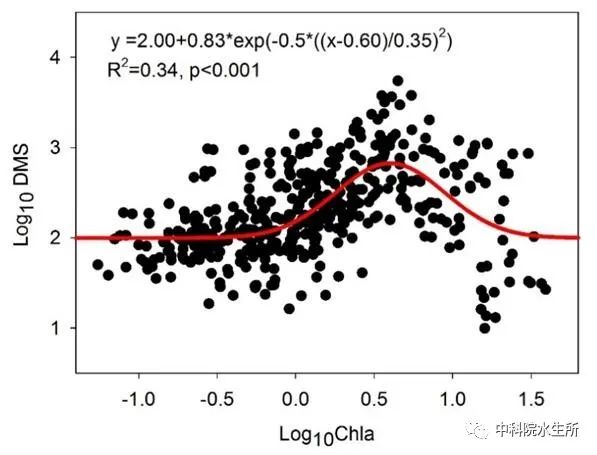

通过对我国长江中下游100个湖泊的调查发现,DMS浓度与水体Chl-a之间呈现折线回归关系,即DMS浓度并不一直随藻类生物量的增加而上升,而是在Chl-a达到5.04 ± 0.45 mg m-3时出现转折点(图5)。通过收集整理以往对海洋的研究,发现海洋中也存在同样相似的折线回归关系,即海洋中DMS浓度在海洋Chl-a达到4.91 ± 0.66 mg m-3时也出现了转折点(图6)。

图5 长江中下游湖泊中DMS与Chl-a的关系(DMS浓度在湖泊Chl-a=5.04 ± 0.45 mg m-3出现转折点)

图6 全球海洋中DMS浓度与Chl-a之间的关系(数据来自全球表层海洋DMS数据库中同时检测了DMS和Chl-a的数据,DMS浓度在海洋Chl-a=4.91 ± 0.66 mg m-3出现转折点)

本研究的数据采集跨越了相当大的区域尺度,包含了多种类型的水体,涵盖了全球大部分水体中Chl-a浓度范围(湖泊中Chl-a浓度范围从0.55到58.0 mg m-3,海洋中0.055到39.08 mg m-3)。因此,本研究所揭示的关于DMS浓度与Chl-a之间的关系更为可靠,且这一关系在湖泊和海洋两种类型水体中呈现出一致性.

3 为何DMS浓度和Chl-a之间呈现出折线关系?

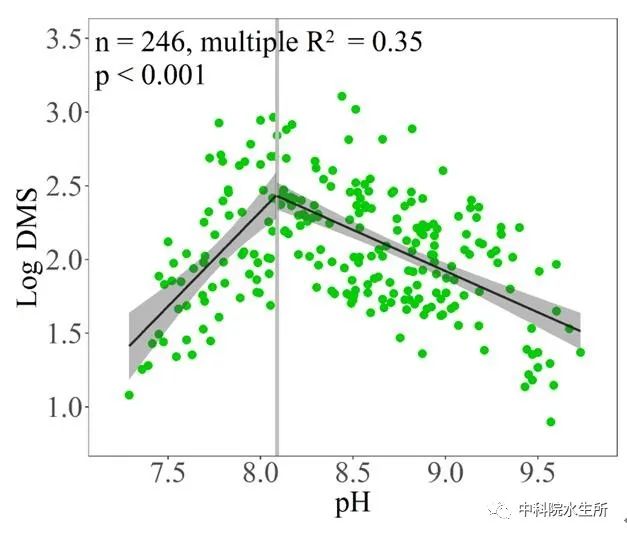

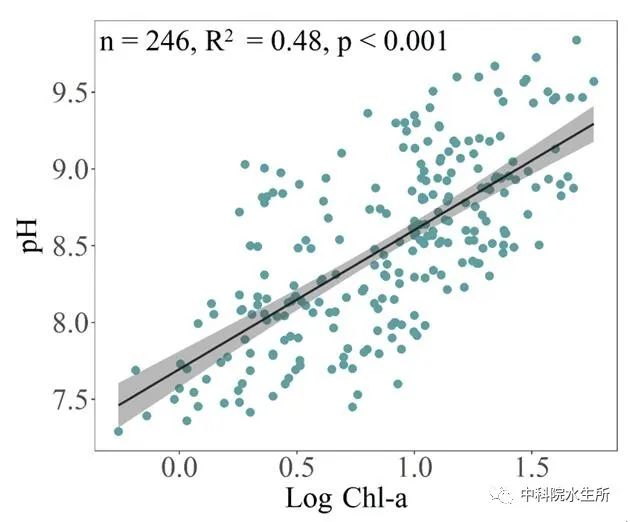

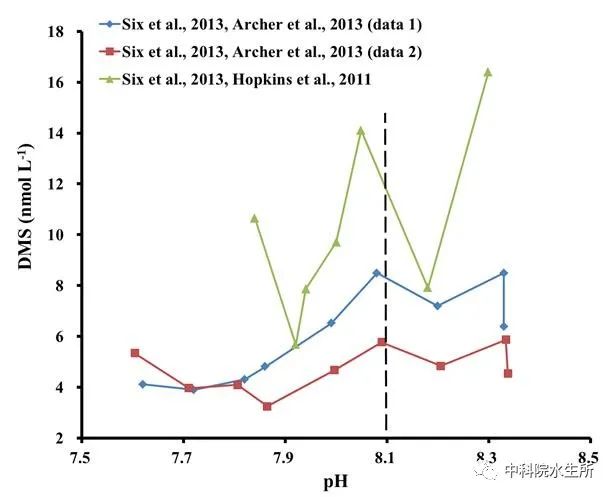

对长江中下游湖泊中环境数据的分析发现,湖泊中DMS浓度与水体pH值也存在类似的折线回归关系(图7),DMS浓度的转折点发生在湖水pH值约为8.1时。在这些湖泊中,夏季时藻类生物量增加导致水体光合作用增强,对水中CO32-的消耗过快,从而提升了水体pH值(图8)。尽管在全球表层海洋DMS数据库中,未能同时收集到DMS,Chl-a和pH数据,但从海洋中的几个研究案例来看,海洋中DMS浓度同样在pH约8.1时亦出现了最大浓度(图9),这一现象再次与本研究在湖泊中观测的结果相一致。

图7 长江中下游湖泊中DMS浓度与水体pH值之间的关系(2008夏季年和2009年夏季)

图8 长江中下游湖泊中Chl-a与水体pH值之间的关系(2008夏季年和2009年夏季)

图9 海洋中DMS与pH的关系(数据来自Six et al., 2013, Archer et al., 2013 和 Hopkins et al., 2011)

4 pH大于8.1是如何导致水中DMS浓度与Chl-a的线性关系下折的?

存在两种可能:pH>8.1后导致了水体中DMS在碱性环境中的降解,或者藻类在pH>8.1的碱性环境中DMS产生量减少。为了解决这一问题,进行了系列的室内实验。

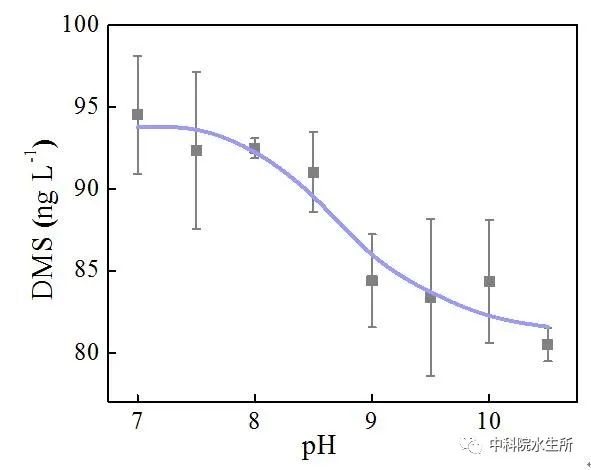

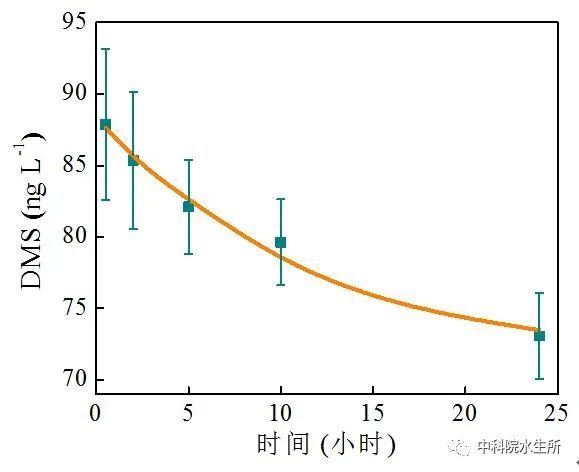

将纯DMS标准化学品,稀释至不同pH(7.0-10.5)溶液中,发现当pH值增加到8.0以上时,DMS浓度开始降低(图10),DMS在碱性溶液中的衰减速度在最初5小时内很快,然后减慢,24小时后DMS浓度下降约30%(图11)。这些数据表明DMS在碱性水环境中分解或转化为其他化合物, DMS的分解加速的pH阈值约为8.0。

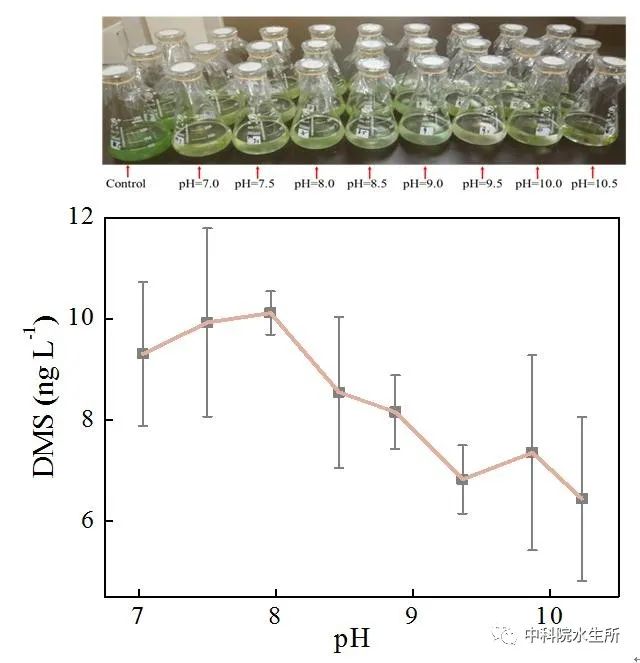

将一株产DMS的蓝藻——窝形席藻(Phormidium foveolarum)在不同pH条件培养时,当pH值从7.0增加到8.0时,藻培养液中DMS的浓度从9.31上升到10.12ng L-1,但随着pH值从8.0继续上升到10.25,DMS的浓度随后下降到6.44ng L-1,相比最高值下降了36.4%(图12)。这表明当pH值高于8.1时DMS浓度的降低主要是由碱性环境(pH>8.1)引起的分解加速所致,但也有部分是因为在较高pH值下藻类产生DMS减少。

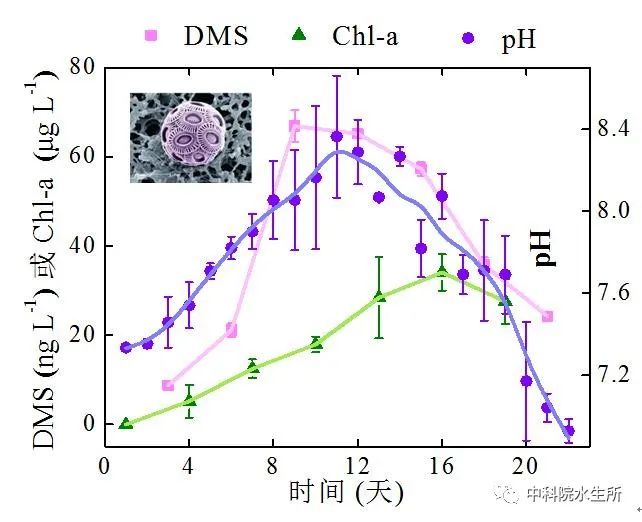

在对一株海洋藻类——赫氏球石藻(Emiliania huxleyi)的无菌培养实验中,也发现DMS、Chl-a和pH的变化趋势与野外观测结果相似,DMS释放的转折点为pH=8.06(图13),进一步证实了湖泊和海洋中DMS、Chl-a和pH之间的定量关系。

图10 DMS溶液(100 ng L-1)在不同pH条件下的浓度变化

图11 初始浓度为100 ng L-1的DMS溶液在8种pH条件下24小时内浓度的连续变化

图12 相同密度的窝形席藻Phormidium foveolarum (1.032×106 cells L-1)在8种不同pH值(pH=7、7.5、7.96、8.46、8.87、9.36、9.87和10.23)的溶液中培养2天后的DMS产量

图13 赫氏球石藻Emiliania huxleyi用无菌f/2培养基连续培养22天中DMS,Chl-a和pH的变化

这些证据表明DMS与Chl-a的折线回归关系,主要是由藻类光合作用驱动的pH升高(>8.1)导致DMS降解加速形成的。尽管DMS的分解可能还存在被微生物、金属离子、紫外线照射和光敏剂氧化等因素,但当藻类光合作用导致水体pH超过8.1后,DMS在碱性环境中的分解是导致DMS浓度下降的重要原因。

关于藻类在碱性环境下的DMS产量,以及海洋酸化背景下藻类的DMS产量的变化,还有待进一步的评估。已有的证据表明在酸化背景下,水体pH从8.3下降至7.5,藻类的DMS产量会下降50%~60%,但藻细胞中DMSP含量却呈现出多种变化,介导DMSP转化为DMS的微生物的丰度和生产力也呈现出多种变化。甚至不同种类微生物或者藻类DMSP裂解酶活性的最佳pH条件也呈现出很大的差异,例如DMSP裂解酶活性的最佳pH值在一些藻类(如附着的Phaeocystis sp.和Gephyrocapsa oceanica)中为5, 在另一些种类(如Ruegeria lacuscaerulensis 和 Pseudomonas doudoroffii)中为8,在一株Phaeocystis中则高达10.5,这表明pH与藻类DMSP产量或细菌对DMSP分解的关系相当复杂,还需要更全面的研究。

5 调控藻类释放DMS的生态化学机制及其意义

本研究将CLAW假说中DMS浓度与藻类生物量之间的正的线性关系修正为折线回归关系,且通过室内实验证明这种格局的形成主要是因为藻类光合作用驱动pH上升引起的DMS降解加速形成的。这一定量关系及内在的生态化学机制,对于精确计算海水中的平均DMS浓度和描绘全球海洋DMS的分布格局具有极其重要的意义。

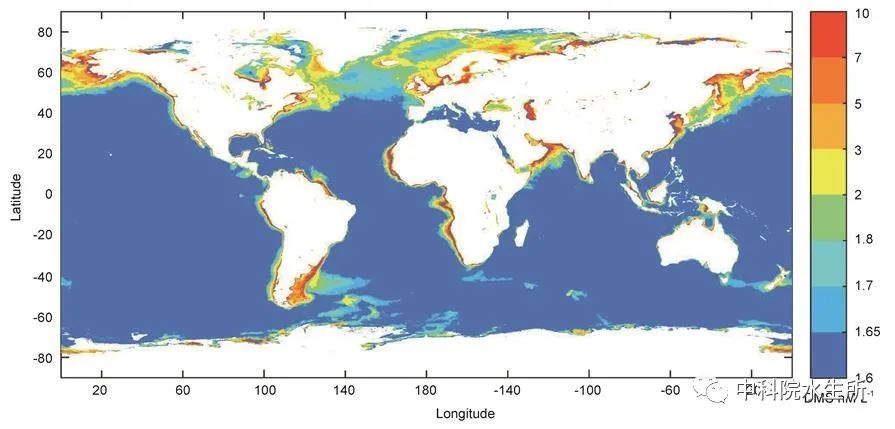

对海洋中DMS和Chl-a浓度的进一步拟合,发现两者之间的折线回归关系更似一种驼峰型关系(图14)。基于这种驼峰型关系,结合全球海洋14年(2003-2016年)MODIS Chl-a的月均数据,描绘出的全球海洋DMS浓度空间格局表明,在靠近海岸的地区DMS浓度较高(7-10 nM L-1),在开阔海域DMS浓度降至1.6-1.7 nM L-1(图15),全球表层海水中平均DMS浓度为1.92 nM L-1,这一结果位于前人研究报道的范围之中(1.51 nM L-1至2.55 nM L-1)。总的来说,在靠近海岸的地区DMS浓度高于开阔的海洋,北半球高纬度地区的DMS浓度也很高,DMS浓度从高纬向赤道和亚赤道方向呈下降趋势。这一结果校正了高藻类生物量下的DMS浓度,更加精准的描绘了DMS浓度的全球格局。

图14 海水中对数转化后的DMS(DMS ng L-1)浓度与叶绿素a(Chl-a mg m-3)之间的关系

图15 根据DMS和Chl-a的驼峰型关系与14年MODIS Chl-a月平均浓度,计算的全球表层海洋DMS年平均浓度(nM L-1)空间格局

近些年来,人们发现DMS可能是一种潜在的生物信息化学物质。以甲壳类动物为食的海鸟可能根据水体中DMS浓度来寻找食物,因为高浓度的DMS区域存在大量的藻类,也存在大量的甲壳类动物。根据DMS浓度与Chl-a的驼峰型关系,海鸟可能无法准确判断甲壳类动物最多的区域,进而减少了捕食机会。这种对食物链的影响,还有待进一步研究。但这种驼峰型关系的生态学意义将可能对几个全球尺度的过程产生根本性的影响。这些过程可能是协同或对抗作用,甚至可能导致其他气候过程的协同效应,将为今后研究全球几种关键环境变化开辟了道路。

6 CLAW假说的升级版

CLAW假说提出了一个藻类驱动硫循环来调节全球气候的看似完美的情景,但从以往的研究资料来看,该假说反馈回路中的大多数步骤并未得到证实。本研究在湖泊和海洋中发现DMS浓度与浮游植物生物量之间存在驼峰型关系,解决了关于CLAW假说长久争议的一个核心问题。本研究所发现的控制藻类DMS释放的生态化学机制是对经典CLAW假说的重要补充与更新(图16),也提供了一个更为完整的硫循环和更准确的硫化物关联的全球气候变化模型,丰富了我们对微型生物调控全球变暖的认识。随着气候的变暖,水域生产力得到提升,DMS对气候变暖的负反馈调节增强,但当水域生产力进一步增加导致pH超过8.1之后,这种负反馈逐渐弱化。因此,藻类通过释放DMS对气候变暖的负反馈效应及强度有一定的作用范围。

图16 全球地表水中浮游植物释放DMS的生态化学机制及CLAW假说的更新

注:英文原文的附表1记载了中国东部平原100个湖泊的246个样点的pH、Chl-a和DMS数据,可供感兴趣的读者做进一步的分析。

该研究近日发表于National Science Review(IF= 16.693),东湖站副研究员邓绪伟为论文第一作者,东湖站研究员陈隽、瑞典伦德大学的Lars-Anders Hansson以及植物所的赵霞参加了该项研究,东湖站谢平研究员为论文的通讯作者。该研究得到国家自然科学基金重大研究计划“水圈微生物驱动地球元素循环的机制”培育项目“湖泊生态系统中蓝细菌驱动S循环的机制机理及环境意义研究”( 91951110)和中国科学院战略性先导科技专项(B类)“大尺度区域生物多样性格局与生命策略”(XDB31000000)的资助。

文章链接: https://doi.org/10.1093/nsr/nwaa140