青藏高原草地生态系统的生产力不仅直接决定了区域畜牧业可持续发展,也影响着亚洲水塔地区的水资源循环与生态安全。然而,尽管草地在气候变化背景下持续变绿,其绿化是否增强了对干旱的抵抗力,或反而提高了生态系统对水分胁迫的敏感性,仍存在争议。

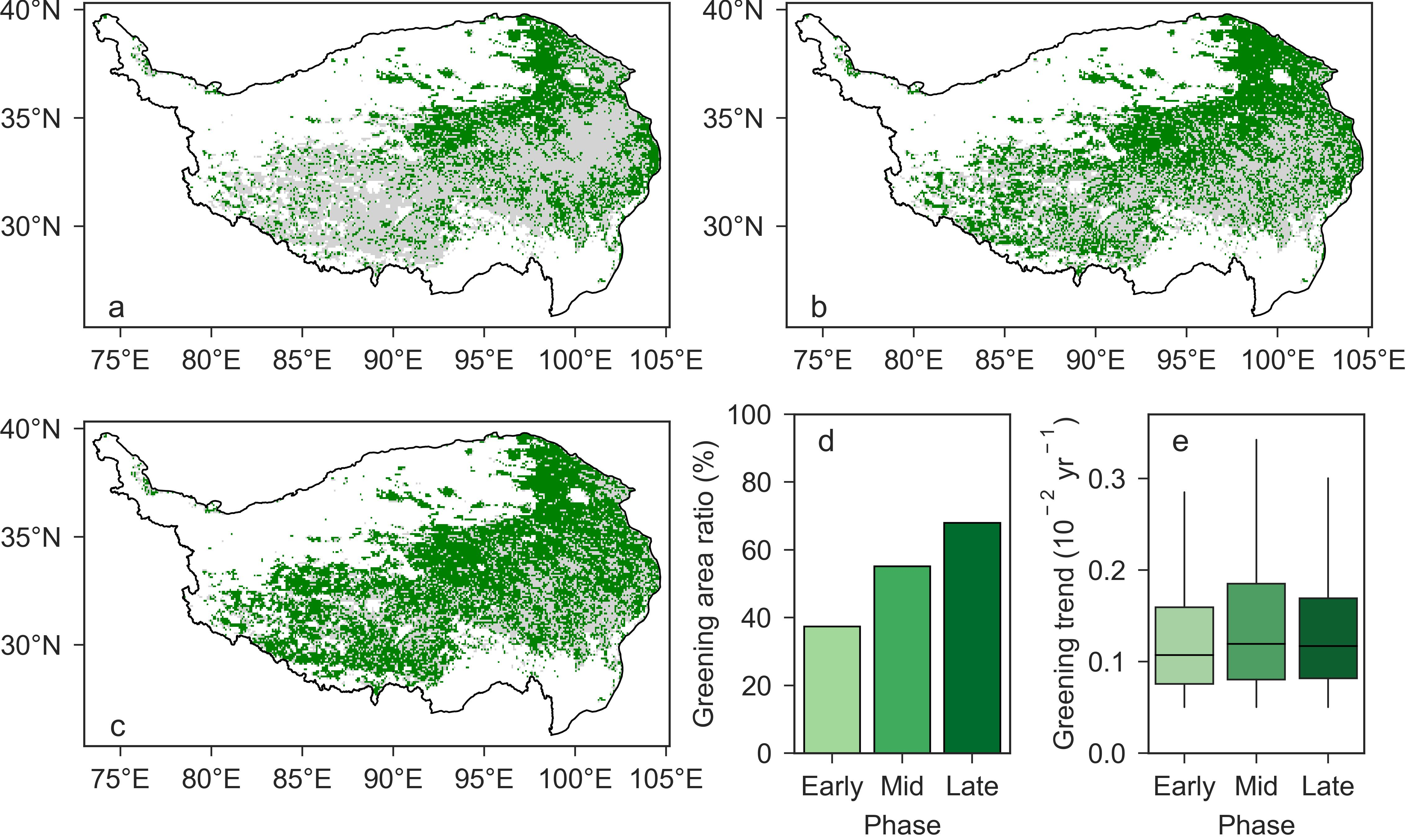

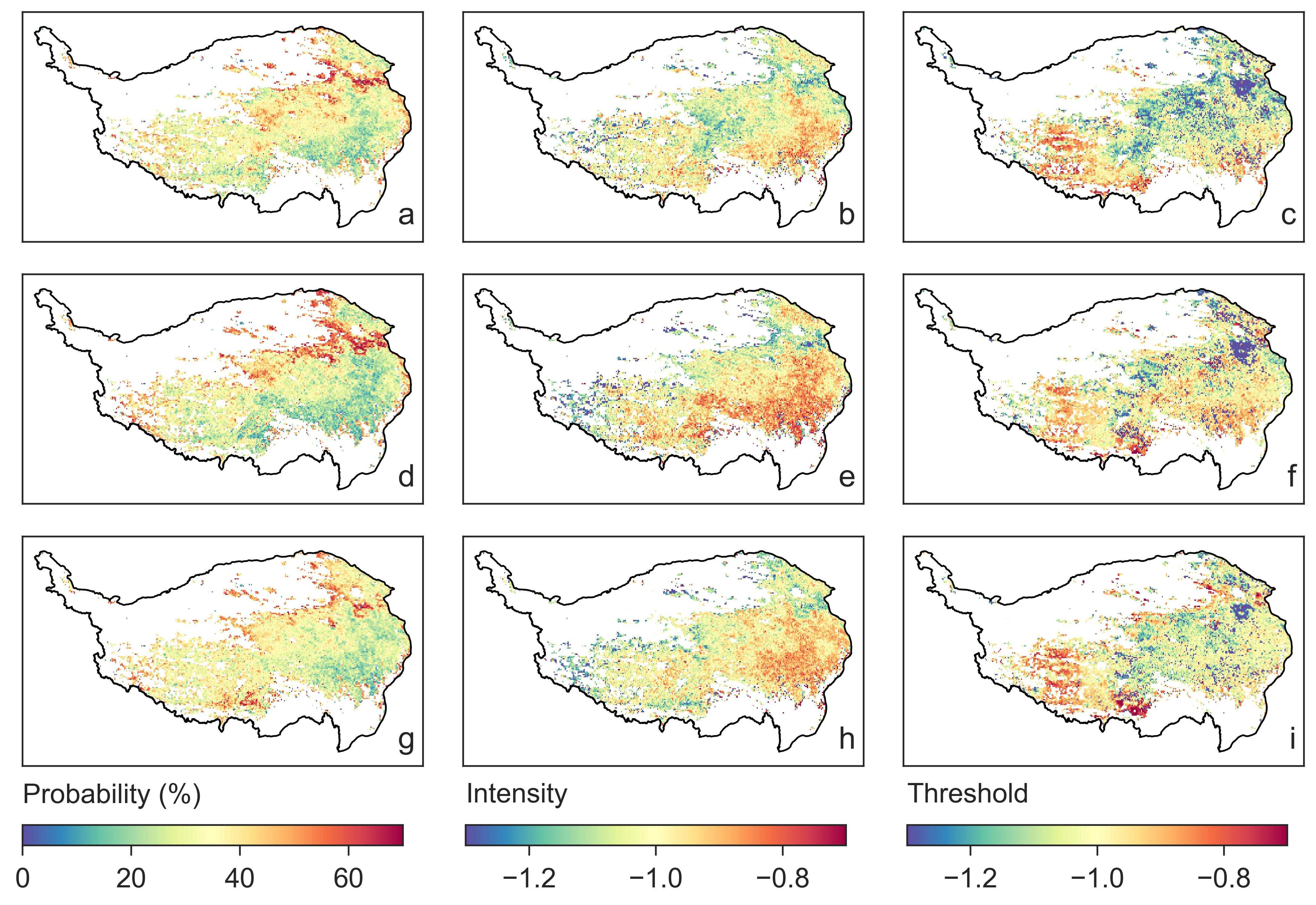

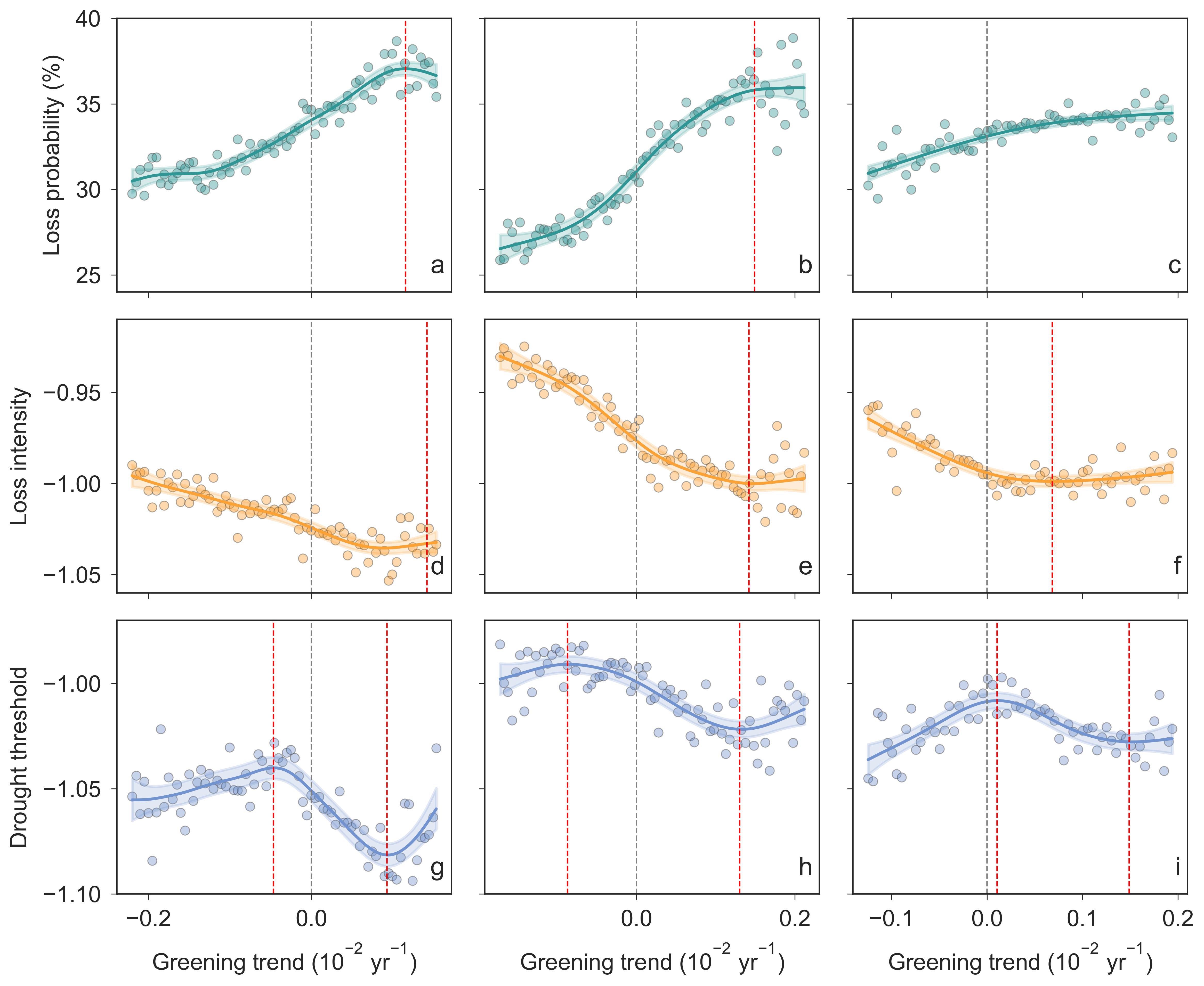

针对这一问题,成都山地所贡嘎山站赵伟研究员团队构建了干旱影响的三个指标——损失概率、损失强度和干旱阈值—评估了归一化植被指数(NDVI)趋势与干旱敏感性的关系及其对草地净初级生产力(NPP)的影响。研究发现,约75%的草地呈绿化趋势,主要分布于生长季中后期及低海拔区域。尽管这些绿化区的耐受阈值有所提升,但其干旱相关损失更为频繁且强烈,表现出典型的“高暴露—高响应”特征,尤以生长季中期和海拔3000–3500 m区间最为突出。干旱影响随海拔升高发生转折,生态系统稳定性在3500–4500 m区间明显下降。进一步分析发现,NDVI趋势与干旱影响之间存在非线性关系:损失在低绿化率下增加,但在约 0.12–0.15 × 10⁻² yr⁻¹的拐点后下降,表明绿化对干旱的强化或缓解作用取决于其幅度。同时,土壤水分的限制效应具有显著季节性—在生长季早期抑制NPP,而在后期促进其增长。

该研究揭示了绿化与干旱响应之间的阈值非线性及其显著的海拔分异特征,为青藏高原草地水分管理与风险防控分区提供了科学依据,并提醒应警惕绿化即安全的认知误区。相关成果以题为 “Greening Nonlinearly Intensifies Drought Impacts on Grasslands of the Qinghai-Tibet Plateau” 发表于生态学一区TOP期刊 Global Change Biology。该研究得到国家自然科学基金优秀青年基金、青年科学基金(C类)、中国科学院国际合作重点项目、成都山地所自主部署项目及西藏自治区科技计划项目等资助。

论文链接:http://dx.doi.org/10.1111/gcb.70532

图1 青藏高原草地生长前(a)、中(b)、后期(c)绿化区域,以及绿化的占比(d)和绿化的趋势(e)

图2

图2 青藏高原草地在前期(a–c)、中期(d–f)和后期(g–i)三个阶段中净初级生产力受干旱影响趋势的空间分布

图3 青藏高原草地在前期(a, d, g)、中期(b, e, h)和后期(c, f, i)三个阶段中绿化程度与干旱损失概率(a-c)、平均损失强度(d-f)和干旱影响阈值(g-i)的关系