外来植物入侵是全球生态学研究的热点问题之一,其影响涉及生物多样性丧失、生态系统退化和农牧业生产安全等多个方面。干旱与放牧是干旱区生态系统的主要环境胁迫因子,它们如何共同作用影响入侵植物的扩张机制,一直缺乏系统量化的实证研究。

针对这一科学问题,中国科学院新疆生态与地理研究所干旱区生态过程与生物适应团队在读博士生石凯在国际生态学权威期刊 《Functional Ecology》上发表了题为 “Aridity and grazing are associated with reduced trait complementarity and higher invasion intensity of Solanum rostratum in native plant communities” 的研究论文。该研究揭示了干旱与放牧通过削弱植物群落的功能互补性,降低生态系统抵御外来入侵的能力,从而促进入侵植物黄花刺茄(Solanum rostratum)扩张的生态机制。

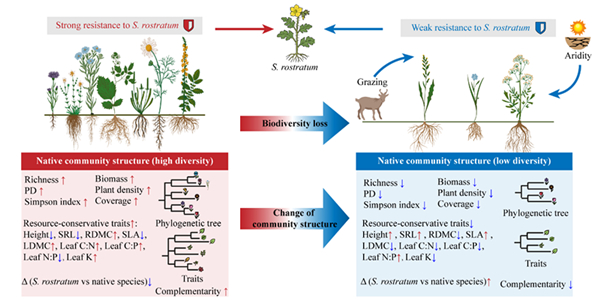

研究团队沿中国北方约3000公里的地带,从吉林至新疆共设置了40个样地,系统调查了植物群落结构、功能性状、系统发育谱系及入侵强度。结果表明:群落的功能性状互补性是决定入侵强度的重要因素——当群落中植物间的性状差异更大、资源利用方式更互补时,入侵植物的扩张受到显著抑制。相反,在干旱或高放牧强度区域,这种互补性明显降低,群落结构趋于同质化,从而为黄花刺茄的入侵提供了“生态空窗”。

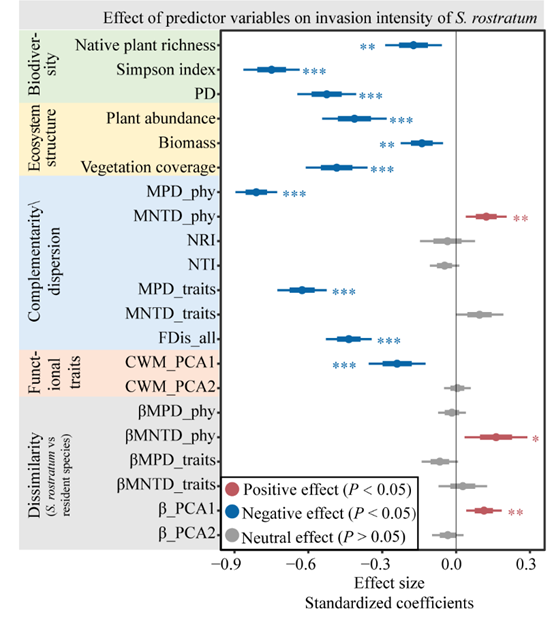

图1:基于线性混合效应模型的预测变量与黄花刺茄入侵强度指数之间的关联

进一步分析发现,干旱与放牧通过改变群落的功能多样性与系统发育多样性,间接削弱了生态系统的“生物抵抗力”。这些结果不仅验证了经典的 “生物抵抗假说”(Biotic Resistance Hypothesis),也从性状层面阐明了气候与人类干扰对生态稳定性的双重影响机制。

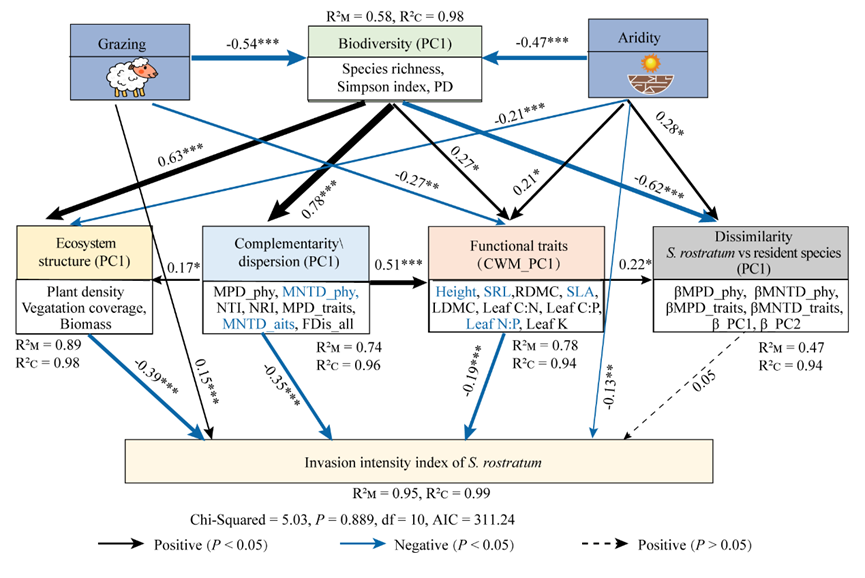

图2:结构方程模型(SEM)显示预测因子与黄花刺茄入侵强度的关联

本研究系统揭示了本地植物群落的多样性与结构在抵御黄花刺茄入侵中发挥了关键作用。物种丰富度、系统发育多样性和功能性状互补性越高的群落,越能通过提升植被密度、盖度、生物量以及资源保守型性状来增强“生态防线”,从而有效抵御入侵。而干旱与放牧等环境胁迫会削弱这种防御机制,导致多样性丧失、功能互补性降低,使群落对入侵的抵抗力下降。我们的研究支持埃尔顿的生物抗性假说,并强调了在入侵管理与生态恢复中保护和恢复本地植物多样性、尤其是系统发育多样性与资源保守型性状的重要性。这不仅有助于遏制黄花刺茄的扩张,也为全球干旱区外来物种管理提供了关键的生态学依据。

机制图:显示了干旱和放牧如何塑造当地群落结构和性状组成,最终削弱了对黄花刺茄的抵抗力

相关研究成果以“Aridity and grazing are associated with reduced trait complementarity and higher invasion intensity of Solanum rostratum in native plant communities”为题,发表在国际生态学权威期刊 《Functional Ecology》上,中国科学院新疆生态与地理研究所干旱区生态过程与生物适应团队在读博士生石凯为论文第一作者,邵华研究员为共同通讯作者。该研究得到新疆维吾尔自治区自然科学基金、新疆维吾尔自治地区“天山人才”培养计划、区域协同创新项目(上海合作组织科技合作项目)、第三次新疆科考项目的支持。