土地退化是全球面临的严峻挑战,特别是在占地球陆地面积41%的干旱区。联合国2030年可持续发展议程将“土地退化零增长”(Land Degradation Neutrality, LDN)作为关键目标(SDG 15.3),要求在土地退化与恢复之间实现动态平衡。然而,以往针对亚洲干旱区的研究多侧重于评估“总退化量”,缺乏对“净平衡”(即退化与改善的抵消状况)的系统性、大尺度监测,这在很大程度上阻碍了科学研究成果向有效的政策实践转化。

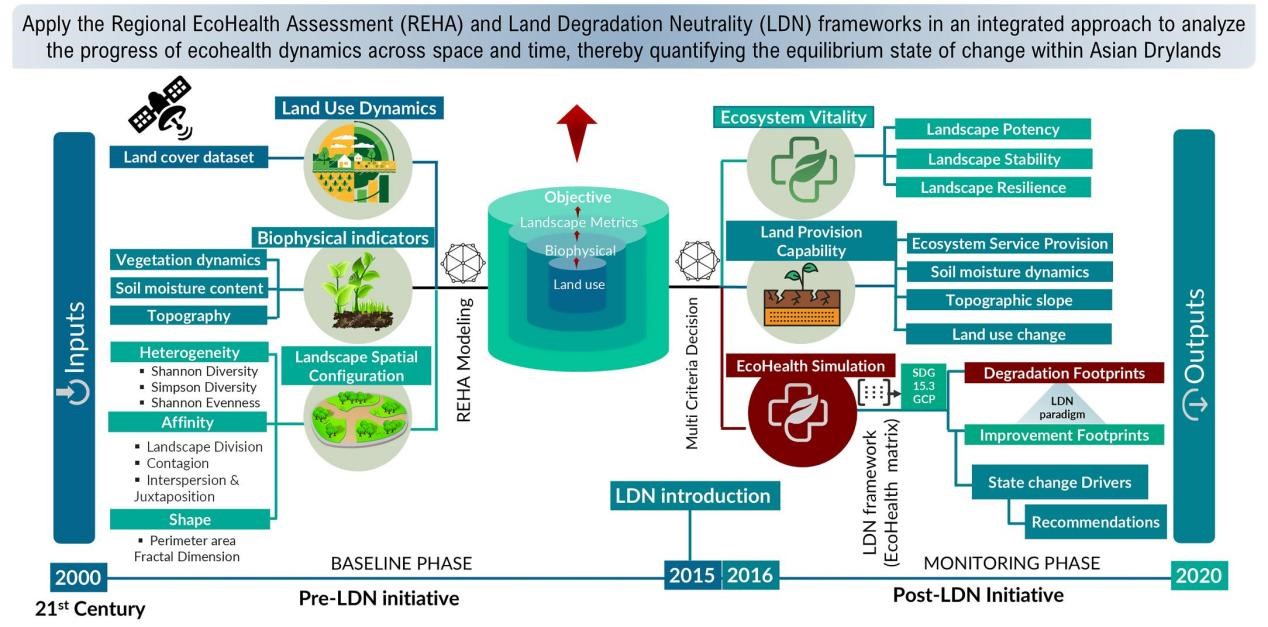

针对这一问题,中国科学院新疆生态与地理研究所陈亚宁研究员团队开发了一套创新的综合评估框架,首次将区域生态健康评估(REHA)模型与“土地退化零增长(LDN)”范式相结合,对2000年至2020年间亚洲干旱区的生态健康演变进行了时空量化。研究综合利用土地利用、土壤水分、植被动态等多源遥感数据,详细评估了生态系统的健康状况,并量化了其退化与改善的“收支”平衡。这一视角突破了以往单纯评估退化总量的局限,强调了监测“净变化”对于实现LDN政策目标的决定性作用,为连接实证研究与可持续发展政策需求提供了关键的数据支撑。

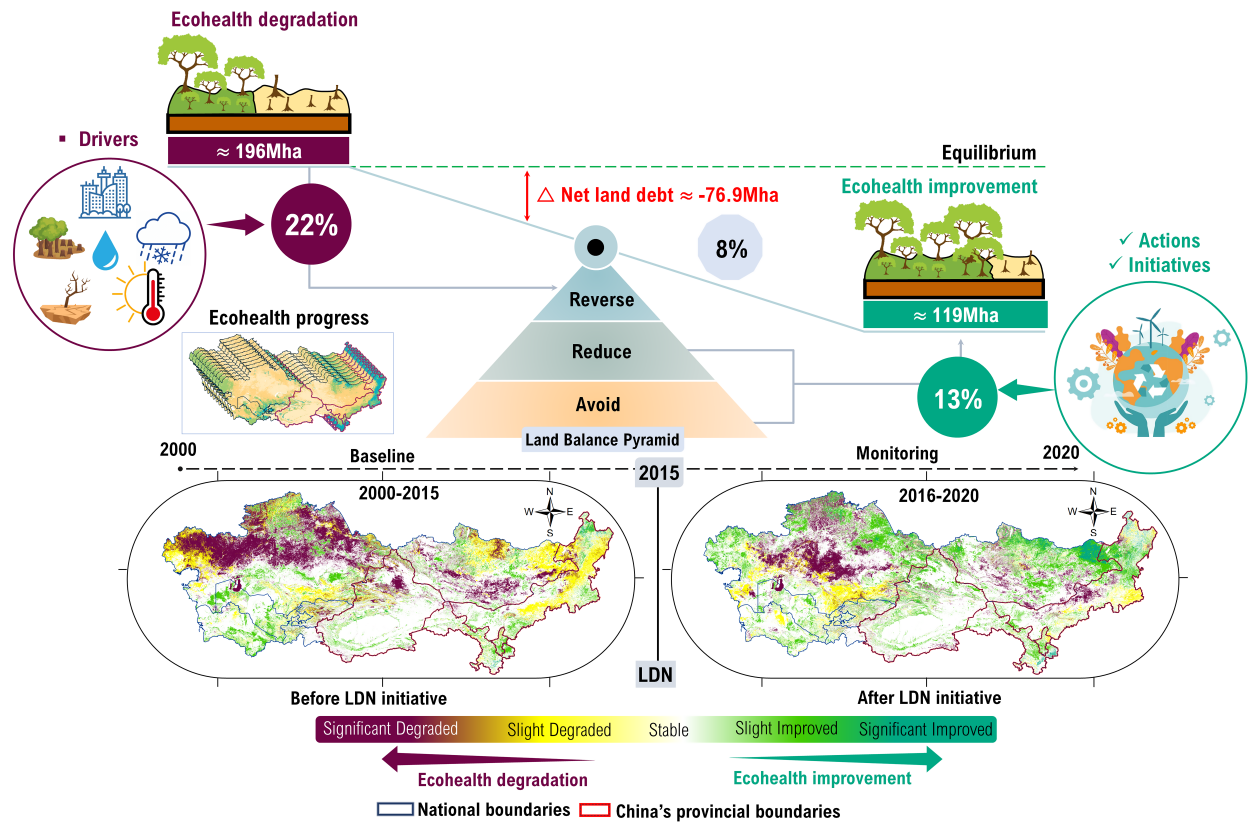

研究表明,亚洲干旱区生态健康在过去二十年间呈现出显著的两阶段特征:2012年以前为持续下降阶段,之后则转入加速改善阶段。尽管整体趋势向好,但区域仍面临严峻的“土地生态健康债务”。在过去二十年间,亚洲干旱区22%的土地(1.96亿公顷)经历了净退化,而仅有13%的土地(1.19亿公顷)实现了改善,最终导致约8%(7690万公顷)的净土地债务。这意味着,要实现区域平衡,需要恢复相当于四个吉尔吉斯斯坦国土面积的退化土地。一个关键发现是区域间的巨大差异:以中国甘肃、宁夏和内蒙古为代表的亚洲干旱区表现出显著的改善趋势,而中亚地区则普遍以退化为主,特别是哈萨克斯坦,其生态健康状况已从普通恶化至较差水平。

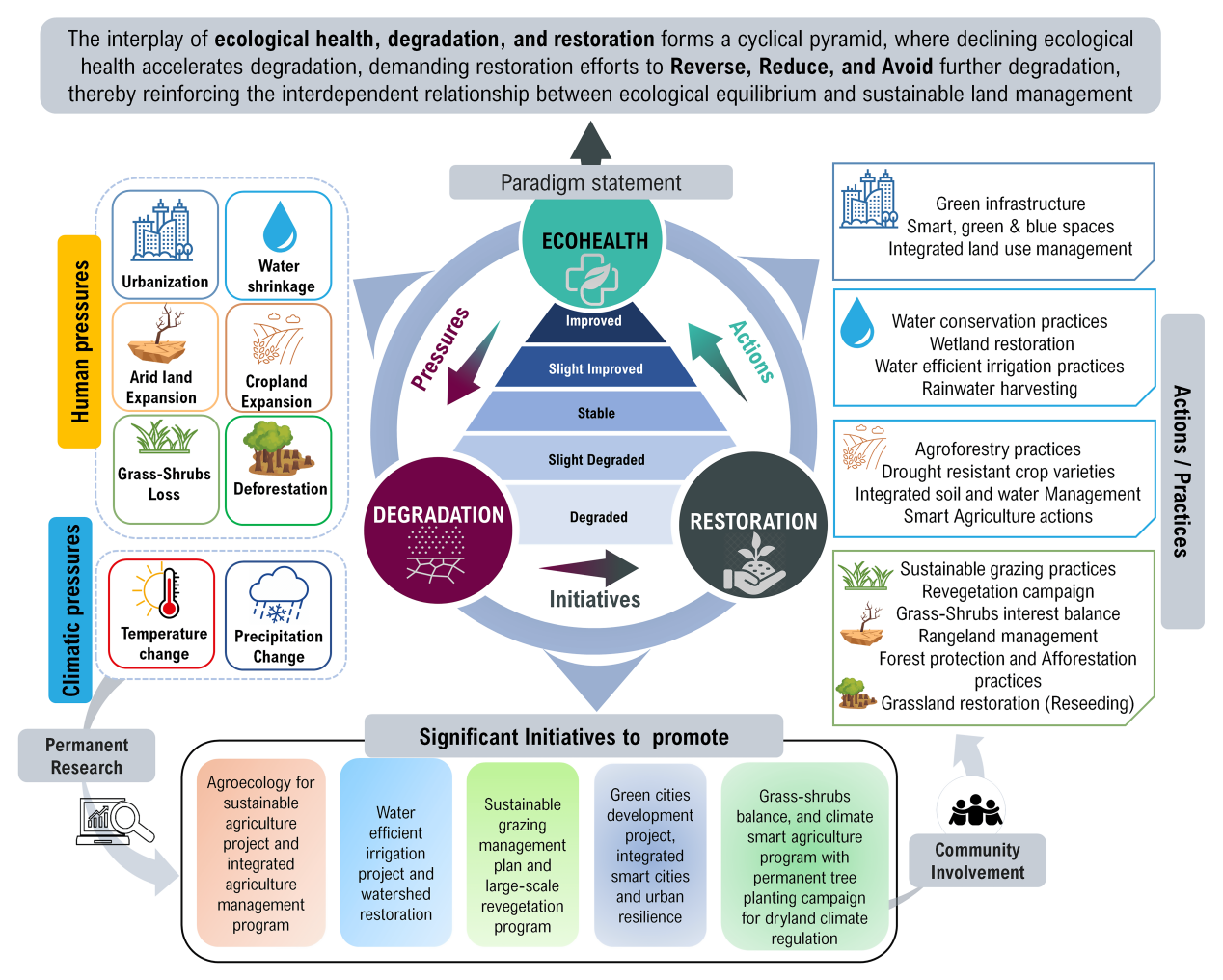

该研究为科学认知转化为区域可持续管理实践奠定了基础,其核心是强调了因地制宜、精准施策的重要性。研究成果为政策制定者提供了关键的循证框架,研究建议生态债务持续扩大的国家,应优先在退化“热点”地区实施干预,避免损失加剧。不仅如此,研究提出的“土地平衡金字塔”管理模型(优先避免新增退化>减缓现有退化>恢复已退化土地)为实现2030年旱地可持续管理目标提供了清晰的行动路线图。这一系统性评估不仅为学术界提供了知识框架,也为区域土地管理者和国际合作组织提供了决策依据 。

相关研究成果以“Asian Dryland Ecohealth Progress for Land Degradation Neutrality”为题,发表在《Journal of Remote Sensing》期刊,中国科学院新疆生态与地理研究所博士Patient Mindje Kayumba为论文第一作者,陈亚宁研究员为通讯作者。该研究得到中国科学院国际伙伴计划、国家自然科学基金和“一带一路”国际科学组织联盟(ANSO)奖学金等项目资助。

文章链接: https://doi.org/10.34133/remotesensing.0897

图1:区域变化平衡态:亚洲干旱区在“土地平衡金字塔”下生态健康净退化与改善足迹之间的平衡关系

图2:可持续旱地管理建议框架

图3:研究概念框架图